11月30日、COVID-19の感染者数は日本全体で14万9千人。死亡者数は2076人。世界全体で6320万人。死亡者数は147万人。

コロナ第三波の真っただ中で、田中文脈研究所は何を記録するべきなのか。やっぱり本と本屋について書きたい。

安倍晋三が緊急事態宣言を7都道府県に発出したのは4月7日。全国に拡大したのは4月16日。当初、5月6日までとされたが、5月4日には5月31日までに延長された。結果的には、5月25日に緊急事態宣言は終了した。

そして、長雨と熱波と第二波を経て、今にいたる。ステイだのホームだのゴーだの、犬のように命令された国民は右往左往している。

緊急事態宣言発出以来、「要請される自粛」「補償なき自粛」「自律なき自粛」の嵐が吹き荒れたが、街の本屋は休まずに開いていた。駅前のビルなどに入っている大型店を除いて、「街の灯」は灯し続けられた。まずは、そのことに敬意をはらいたい。

以下のテキストは4月18日、隆祥館書店の「文化のインフラとしての本屋のあり方」というイベント用に書いたものである。

隆祥館書店は大阪の谷町六丁目にある「13坪の奇跡の本屋」だ。

書店もまた「社会的共通資本」です。

「社会的共通資本」とは宇沢弘文が提唱した経済概念で、「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する――このことを可能にする社会的装置」のことです。「自然資本」「制度資本」「社会的インフラストラクチャー」の三つの領域があります。

書店は電気やガスや水道と同じく、社会的インフラのひとつだと思います。

3・11後、インフラが切断された東北で、被災者が「生活必需品」としての本を求めた事実がありました。そのことは『復興の書店』(稲泉連/小学館/2012年)というルポルタージュに書かれています。

わたしたちは言葉で生きています。言葉は本によって育まれます。

本は本屋の棚で読者との出会いを待っています。本は著者と読者の関係性を支えます。同時に言葉による関係性を豊かなものにしていきます。

文化というものは適度な距離感をもった寛容な関係性に支えられているのかもしれません。

ところが、世界は「社会的距離(social distancing)」によって制約をかけられてしまいました。適度な距離感には密着も含まれています。本来、関係性の距離は個々人の多様な判断にゆだねられるべきしょう。

今、この国の文化は焼け野原になるかもしれない危機を迎えています。何の補償もないままに映画館は閉じられ、図書館も知の自由空間としての業務を放棄せざるをえません。

書店はかろうじて休業要請からは外れていますが、先行きは見えません。地域の毛細血管たる「町の本屋さん」が行き詰まれば、町の息も詰まることでしょう。

インフラは安定的に維持されることによって、その機能を果たします。

「町の本屋さん」の機能はふたつあります。「出会う」と「集う」です。

隆祥館書店は「集う」を大切にしてきた本屋です。地域と密着した本屋でありつづけようとしています。残念ながら、現在、「集う」ことは難しい情況となってしまいました。

それでも「出会う」ために本屋に行くことはできます。マスクをして人との距離をとってじっくり棚を見る。隆祥館の場合なら「作家と読者の集い・100回突破記念フェア」。

僕は、その棚で1冊の本と出会ったことがあります。

『波の上のキネマ』(増山実)。寡聞にして増山さんのことは知りませんでした。ごめんなさい。その本は2018年以来、タテ置きで棚にあったらしく、少し上下に歪みが出ていました。書店員の長浜さんは気にしていましたが、僕は問題なしと言って買います。

読みました。尼崎と八重山の話。キネマへの愛。なんで、この小説のことを知らなかったのだろう、と恥じました。同時に棚での出会いに感謝です。あの日の僕は「知らない作家の本を選ぼう」という意思を持たされました。

正直なところ、僕は電子書籍の愛好者でもあります。自著の電子出版もしています。でも、Amazonのリコメンド機能と本屋の棚での出会いは本質的な違いがあるようです。

それは端的にいえば、Amazonは「情報」であり、町の本屋は「場」であるということです。「場」はそれ自体がある種の意思を持っているような気がします。本と本屋が築いてきた集合的意思と言ってもいいのかもしれません。

町の本屋さんはわたしたちのささやかな日常を支える場です。だからこそ文化のインフラなのだと僕は思います。

「本屋というのは神社の大木みたいなものでね。伐られてしまって初めて、そこにどれだけ大事なものがあったかが分かる。いつも当たり前のようにあって、みんなが見ていて、遊んだ思い出がある場所。震災が浮かび上がらせたのは、本屋は何となくあるようでいて、そんなふうに街の何かを支えている存在なのだということなのではないか。僕はそんなふうに思うんです」

(ジュンク堂書店・工藤恭孝氏/『復興の書店』118頁)

隆祥館が、4月18日(土)が企画していた「本と本屋の未来を考える・文化のインフラとしての本屋のあり方」というイベントは、もちろんリアルなものだった。

作家の木村元彦氏、武部好伸氏、増山実氏が隆祥館のホールに集まってオーディエンスを入れて開催する計画をしていた。

ところが、このタイミングである。4月18日、日本の感染者数9795名。

今から考えると可愛らしい数字だが、当時はコロナカオスだった。同じく本を扱っても古書店は休業が要請された。古い本を探すのは「不要不急」の行為と判断されたようだ。

幸い、新刊書店は休業対象からは除外され、かろうじて「知る権利」は保たれた。

|

| 羽鳥慎一モーニングショー4月15日 |

2月27日に安部晋三が官邸官僚の助言により小中高校の一斉休校要請を表明した。3月2日、全国で多くの学校が休校になった。

国会図書館の東京館は3月5日に休館。関西館は孤塁を守っていたが、4月11日に落城した。「真理がわれらを自由にする」というスローガンを掲げた知の集積地が閉ざされた。

これにともない、公立図書館も右にならう。「図書館の自由」も失われた。

|

| 箕面市立図書館 |

でも、会場での感染症対策を万全にしても、参加者が公共交通機関を使ったらリスクは避けられない。僕は「現時点で、このイベントにこだわるよりも〈隆祥館という場を守る〉ことにこだわった方がよろしいのではないでしょうか」とアドバイスした。

結果、4月18日のイベントはユニークなカタチとなった。

三人の作家だけを会場に招いて無観客でトークショーをする。その模様を録画する。録画をDVDにして、参加費を前払いしていた人に発送する。

あらためてDVDを見直してみた。zoomの録画を観るよりも臨場感がある。僕の上記のテキストも読み上げられていた。

二村店長は緊急事態宣言下で開いている書店の現状を語る。

小さな本屋に対する「ランク配本」の問題を語る。

武部氏は、街の本屋は「街の灯」だという。チャップリンも大きくうなづいたことだろう。

木村氏は、ドイツと日本の文化に対する視線の違いを語る。もちろんメルケル首相とドイツの文化相の卓見にも言及した。

|

| 朝日新聞「折々のことば」3月21日 |

増山氏は「善き人のためのソナタ」というドイツ映画を紹介してくれた。残念ながら、僕は未見である。オンライン配信はしていない。こういうとき、DVDレンタルという昔ながらのシステムが懐かしくなる。

三人の作家と二村店長はオンラインとリアルの有様を様々に語った。

映画は試写室と映画館で観るものとして、監督の志がこめられている。

落語は舞台の袖で直接、聴いて修行するもんや。

本は本屋で買ってほしい。Amazonではなく。

すべてはバランスだと思う。僕の生活の多くの部分はオンラインでも成り立っている。

僕はKindleの愛用者でもある。散歩の途中にリアル本屋に立ち寄るのも大好きだ。残念ながら、僕の散歩コースにはヘイト本が並んでいる本屋しかないが。リアルな講演会、イベントにも数多く参加してきた。4月、5月は、それもままならない。寄席も落語会もなくなった。

zoomを本格的に使用し始めたのは4月以降だ。リアルイベントに参加したときと同様に写真(PC画面)を撮り、文脈レポートを書くことができた。

zoomでまこも話をパワポプレゼンしたこともある。

隆祥館書店の「作家と読者の集い」もzoomに切り替わっていく。現在は、リアルな会場参加とリモート参加を融合して展開している。

もし、オンラインがなければ「コロナの時代の僕ら」の生活は完全に閉ざされてしまっただろう。

リアルかオンラインか、それは二律背反ではない。リアルもオンラインも、どちらの特性もケースバイケースで使い分けるのが、コロナたちが自己増殖に勤しむ世界での〈新しい間(ま)の取り方〉だと思う。

もちろん、 どうしても、リアルでしかできないこともある。様々なイベント(全国まこもサミット含む)が中止になるなかで、残念なこともある。

本と本屋の文脈を語るなら、やはり、今井書店グループの永井伸和さんのことは、はずせない。3月8日、サントリー文化財団設立40周年記念フォーラムがNHK大阪ホールで開催されるはずだった。

この日、永井さんは米子から大阪に来てフォーラムに参加すると同時に隆祥館書店も訪問する予定にしていた。

ちなみに永井さんは1991年、サントリー地域文化賞を個人として受賞している。

サントリー文化財団が制作した永井伸和さんの業績映像はこちら。

二村知子さんと永井伸和さん。お二人は「知のインフラ」としての本屋の存続、日本の出版業界の問題点、ドイツの出版流通と書籍業学校の視察など、共通の問題意識が多い。

お二人のリアルな対面は、いまだ実現していないが、zoomでの仲立ちはさせていただいた。

永井さんの業績のうち、長年持続しているものがふたつある。

2020年で第33回となる。残念ながら、これも中止、ではなかった。zoomイベントとして11月1日に開催されている。

今年の功労賞は『信仰と建築の冒険~ヴォーリズと共鳴者の軌跡』

(吉田与志也/サンライズ出版)

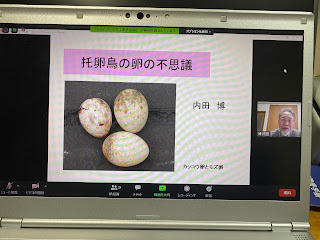

奨励賞は『日本産鳥類の卵と巣』

(内田博/まつやま書房)

受賞者の講演をzoomで見聞して、実行委員長・中川玄洋さんが表彰状をオンラインで渡す姿も拝見できた。

もうひとつは「NPO法人・本の学校」。その出版産業シンポジウム。

例年なら秋に東京は神田の古本まつりにあわせて、開催されていた。リアルにはできない。

11月7日、zoomにて開催。

「災害と書店と読書~大災害・コロナ禍で考える本屋と本の価値」

コーディネータ:永江朗(『私は本屋が好きでした』著者)

柳美里(作家、フルハウス・南相馬市)

土方正志(荒蝦夷・仙台市)

森忠延(井戸書店・神戸市須磨区)

大災害があった地域で本屋を営む三者による対話は考えるところが多かった。

1995年、阪神淡路大震災。2011年、東日本大震災。2020年、新型コロナ禍。

放射能汚染と感染症パンデミックは現在進行形である。

「本があったら別世界に飛べる」

「本は生活に関わることのすべてを提供できる」

「本屋は避難所たりうる」

「仮設住宅とステイ・ホームは似ている」

「現実の読者は取次の統計で本を読むわけではない」

「本と人をつなぐ仲人が本屋」

「親密、秘密、本屋は本来、密な場所」

「1時間後には日本列島の誰かがどこかで被災者になっているかもしれない」

「2021年には〈出版被災共同体〉が必要になるかもしれない」

「コロナは共同体を破壊していく。地震とは別な種類のスローな災害だ」

総合司会をした星野渉・本の学校理事長は締めの言葉を語る。

「この対話はオンラインの方がよかった。それぞれの居場所で緊張感なく本音を語り合う。示唆に富んだ話をありがとうございます」

僕もそう思う。PC画面の向こう側で話し手の人柄と志がくっきりと見えてきた。

柳美里さんは11月19日、『JR上野駅公園口』で全米図書賞を受賞した。2014年春に福島と仙台の「復興の書店」で買い求めた本を読みなおすことにしよう。

|

| 南相馬市おおうち書店(2014年4月) |

いつかまた南相馬に行ける日がきたら、常磐線小高駅前の「フルハウス」にも行ってみたい。

いや、その前に「本の学校」リアル店舗のある米子に行きたい。

拙著を並べてくれた松江市田和山の今井書店・グループセンター店に行きたい。

緊急事態宣言下のオンライン全盛のときに、やらなかったことがある。

zoom呑み会ってやつだ。やらなくてよかった。

親しい顔を画面の向こうに見ながら呑んだら、さびしくなって、とめどなく呑んだかもしれない。

出雲では呑み会のことを直会(なおらい)という。直接会って呑むとも読める。

|

| 3月17日松江市伊勢宮町にて |

松江での直会に参加できる日はいつか。その日はいつか。

2020年中に実現することはない。今はまだCOVID-19に対して自分を律するときである。

0 件のコメント:

コメントを投稿