一年があっという間に消えた。いつのまにか年の瀬になっている。

年を重ねるごとに、時が消えるという感覚になってくる。

一日や一年を短く感じるのは、加齢により新陳代謝速度が遅くなってくるのが原因だそうだ。そうなれば体内時計も徐々にゆっくり回るようになる。

遅れた時計が一年を刻むのには時間がかかる。だが、現実世界は6歳の一年も62歳の一年も冷徹に同じスピードで時を刻み続ける。

実際の時間の経過に自分の体内時計=生命の回転速度がついていけないので、あっという間に時が過ぎていく感覚になる。

この説は分子生物学者、福岡伸一さんの受け売りである。

フミメイ流の言い方をすれば、経年劣化していく自分のCPUが情報大洪水の中で溺れてしまい、あわわとしているうちに一年が消えていく。

体力の方も同じく劣化していく。それでも意地を張って動き続けているうちに一週間が一月が一年がわっしょいわっしょいと消えていく。「半農半X家・フミメイ」の一年は素早く消えていく。

さらに輪をかけて、今年はアベシンゾーがあれこれしでかしてくれたので、そのカウンター情報を発信するのにも忙しかった。

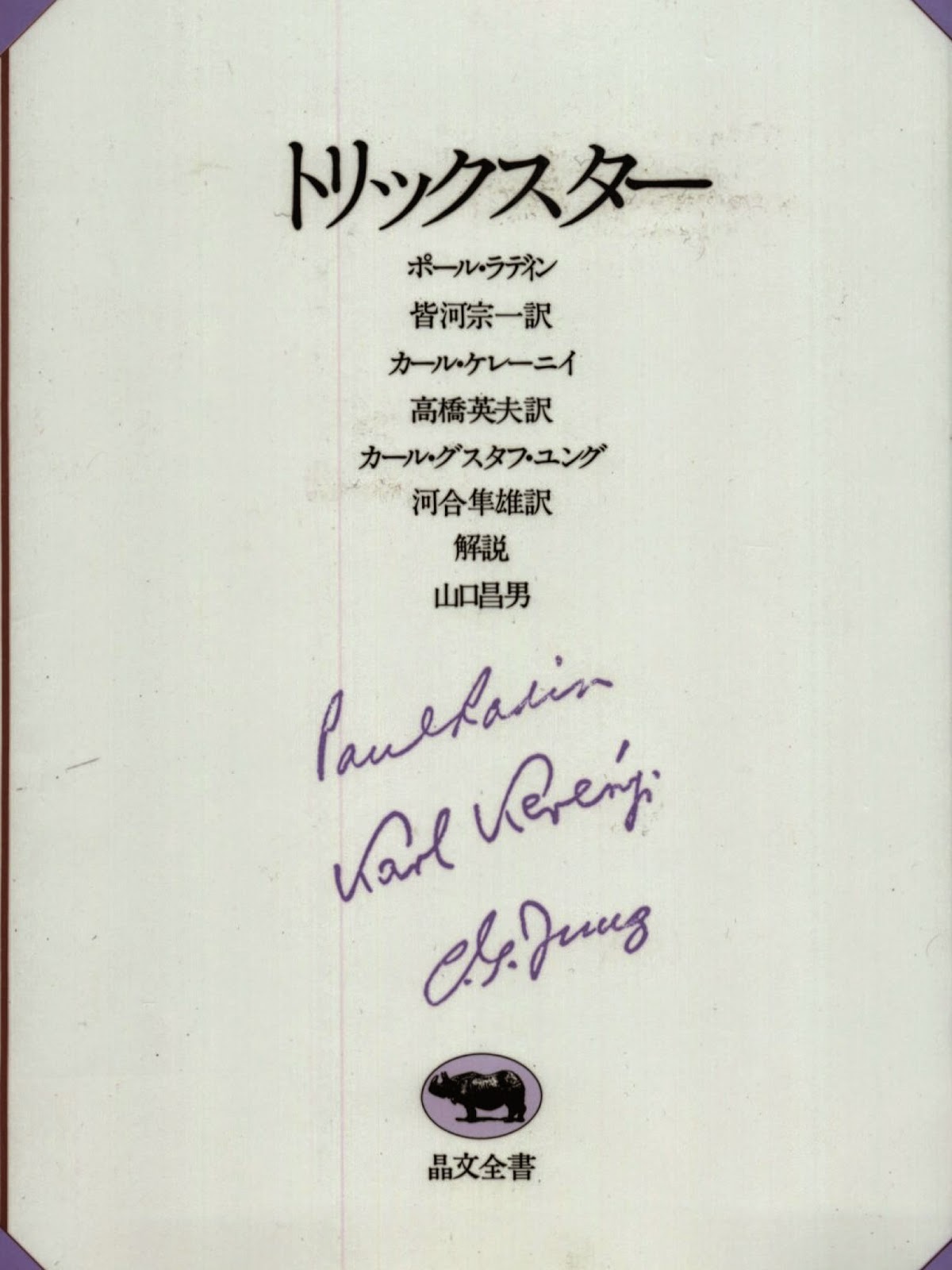

アベシンゾーという用語は、第97代内閣総理大臣の安倍晋三を支える日本人の《集合的無意識》という意味で使うようにした。まだまだ良く分からない部分の方が多いが。

アベシンゾーの気持ちを慮るために、今年もたくさんの本を読んだ。そして多くの本を読み残した。

どう考えても今年中に読み切れないが、できるだけ早く読みたい一冊がある。

『忘却のしかた、記憶のしかた』(ジョン・W・ダワー/岩波書店)

「いまだ戦後ではない」と喝破した《東京の師匠》から薦められた本である。

アベシンゾーに対抗するためには、それなりの理論武装が必要だ。

劣化型の反知性主義者たちは歴史を修正したがる。自分たちに都合のいい理屈だけを一部の人々には心地良い情感に包んで訴える。反対意見には耳を貸さない。「見解の相違」と切って捨てる。

しかも、マスメディアはもう彼らの支配下にあるようだ。

急速に「自由と民主主義」(含む日本国憲法)が消えつつある時が今だ。

僕の一年が消え去ろうとどうってことはないが、1945年8月に、父や母や祖父や祖母が獲得したものを消してしまったら、彼らに顔向けできない。

敗戦時に消えたものの代償として獲得したものを失ってはならない。

消えた命、消えた家、消えた父母、消えた子供たち。

そして、そこには「消えた国」もあった。

中国東北部に大日本帝国が構築した傀儡国家である「満州国」。

「満州国」は1932年3月1日に出現して1945年8月15日に消えた。「建国」後、13年五ヶ月。元々、あるべきものではなかったのだから、消えるのは自明の理であったのだろう。

だが、「偽国家」は消えても、その瞬間、満州には生身の日本人が生きていた。多くの家族がいた。会社に勤め、農地を耕していた。たとえその会社が「国策」であり農地が略奪されたものであっても……。

その瞬間、安倍晋三の祖父、岸信介は「満州国」の高級官僚として財を成して内地にいた。

「満州国」をでっち上げた関東軍は自分たちの家族だけを連れて逃走していた。

取り残された家族の中に「白川妙子」がいる。僕の山の神の伯母さんだ。妙子の夫、「白川真之介」は満州映画協会(満映)に勤めていた。「真之介」は甘粕正彦のお気に入りだったという。

妙子さんは「消えた国の消えた街」、新京(現長春)から島根県松江市に引き揚げてくる。その記憶と記録を1990年に小冊子として出版した。

この歴史的事実を元にして、僕は小説を書いた。今年の始めのことである。

小説のタイトルは『消えた街』。

そして2月、平凡社の『こころ』という雑誌の〝第一回晩成文学賞〟に応募した。

長い間待って、今月、受賞作が発表されたvol.22号が届く。

落選だった。佳作にも入らなかった。

『消えた街』というタイトルの左側写真は白川妙子(登場人物名)、右側は野津修(登場人物名)だ。

これらの写真はもちろん応募原稿には入れなかったが。

野津修のモデルは、盟友、原田ボブの父である。

修さんは「建国大学」の学生として「新京」に1年半、住んでいたことがある。1943年建大入学、1944年学徒出陣。

僕が、この小説を書いた動機は妙子さんの冥土の土産にするためだった。明治45年(1912年)生まれの彼女は、来年3月で103歳になる。

盟友の父は2006年に逝去された。享年81歳。

『消えた街』での人物設定は僕の創作である。満州を巡る僕と原田ボブとの縁は、3年前の年末にも「協和から協創へ」という文脈レポートで書いたことがある。

ずっと書きたかった「満州国」のことを書き始める後押しをしてくれたのが〝第一回晩成文学賞〟だった。

「応募時に、満60歳以上の方に限ります」

「〝本〟〝未来〟〝まち〟のうち一つをモチーフにした小説を募集」

「400字×100枚以内」

「締切:2014年2月28日」

「選考委員:村田喜代子、半藤一利ほか」

「発表:2014年12月刊行『こころ』vol.22誌上」

僕は、この賞に飛びついた。「締切は執筆の父」なので。2カ月で書き上げて応募した。

その後、8月に最終候補作発表がある。

応募98篇、うち15作が一次選考を通過。7作が最終候補作となる。『消えた街』が入っていた。

正直に言うと、僕の中で助平心がむくむくと湧き上がった。が、その後は音沙汰なし。

そして受賞作は『浜辺の晩餐』(小森京子/65歳)。おめでとうございます!

佳作は三篇。

『風の賦人』(大山舞子/80歳)。『黒犬先生伝』(三島麻緒/65歳)。『あなたは何故、』(大森レイ/81歳)。おめでとうございます!

『消えた街』にも半藤一利さんが講評を書いてくれた。

《東京の師匠》からも『消えた街』とニワカ小説家への鋭いご指摘がきた。

ともあれ、昭和史の大家、半藤一利さんが『消えた街』を読み、講評してくれた。その事実はニワカ小説家にとって大きな励みとなる。「消える時」を内在させたニワカが、来年どのような小説を書くのか、あるいは書かないのかは誰にも分からない。何しろ本人に分かっていないのだから、他人に分かるわけがない。

しかしながら、書くことへの志は消えていない。僕にはまだ書きたいことがある。

『消えた街』は賞に落選したことによって、本来の目的を果たすことができるようになった。

『消えた街』は本になる。米子の今井出版でオンデマンド印刷をして本にする。

限定20部。お世話になった関係者への御礼本だ。

一世紀以上を生きた「白川妙子」さんにお迎えがきた日には、その棺に納めてあげよう。

盟友の父の墓前にも、きっと届けられることだろう。

書くということは孤独な行為だ。ドアを閉めて想像力の地下室に降りていくことだ。たとえ「あらすじ」であろうとも。僕は身の丈160センチまで地下室に降りた自信はある。

来年はもう少し深く降りて、また戻ってこよう。

僕の2014年は小説の執筆から始まった。その後も孤独な作業が多かった気がする。

夏の終わりには、文脈研究所のレポートを定本化した。アホみたいに長い800枚の原稿をまとめていく作業は自分のありかたを見つめ直す契機となった。そこで「鳥瞰目線」を少しでも獲得できていればいいのだが。

孤独に書いて、孤独に釣って、孤独に草を刈る。そんな一年……。

上山棚田団と協創LLPにも、多くの関わりは持たなかった。それでも心の底では彼らとの連帯を求めていた。それは確かなことだ。

消えゆく年を愛おしむだけでは何も始まらない。

「終わったのなら始めればいい」のである。

消えていくべきものには消えてもらい、ありつづけるべきものの後押しをすること。

来年は、きっと厳しい年になる。消えたはずのものが蘇ってくる。

肥料をやりすぎた野菜に虫たちがすり寄ってくるように不気味なものが蠢いている。

「戦争のできる銭ゲバ帝国」は消えたはずだったのに。

来年も僕は書き続けていこう。田んぼに這いつくばってコナギを取り続けるように。

言葉の力を信じて。「言霊の幸ふ国」に貢献できるように。

晩生(おくて)の書き手は「書くためのナイフ」を日毎夜毎に研いでいくしかない。

でもね、山の神には叱られるのですよ。

「書くのはいいけど、あんたは自分を追い詰めすぎて見てられない」と。

晩成文学賞の締切間近の僕を観察した結果の言葉なのだ。

はい、おっしゃるとおりです。ときどきはドアを開けて書くようにします。

そして来年の3月には、「白川妙子」さんの103歳の誕生日にご一緒させていただきます。

今月の文脈レポートもいつものようにドアを閉めて書いていたら、こんな笑顔が扉を開いてくれた。妙子さんから101年の時を隔てて生まれてきた笑顔だ。

僕と繋がっている皆さん!

今年も長い文脈レポートを読んでくれてありがとうございました。誰かがどこかで読んでくれているに違いない、という思いが僕の支えです。お世話になりました。良いお年を!

来年の大晦日こそは「そんな時代もあったねと」笑って話せる年になりますように。

昨年末にも同じメッセージを書いたのですが、来年こそは!

Never Never Never Give Up !

年を重ねるごとに、時が消えるという感覚になってくる。

一日や一年を短く感じるのは、加齢により新陳代謝速度が遅くなってくるのが原因だそうだ。そうなれば体内時計も徐々にゆっくり回るようになる。

遅れた時計が一年を刻むのには時間がかかる。だが、現実世界は6歳の一年も62歳の一年も冷徹に同じスピードで時を刻み続ける。

実際の時間の経過に自分の体内時計=生命の回転速度がついていけないので、あっという間に時が過ぎていく感覚になる。

この説は分子生物学者、福岡伸一さんの受け売りである。

フミメイ流の言い方をすれば、経年劣化していく自分のCPUが情報大洪水の中で溺れてしまい、あわわとしているうちに一年が消えていく。

体力の方も同じく劣化していく。それでも意地を張って動き続けているうちに一週間が一月が一年がわっしょいわっしょいと消えていく。「半農半X家・フミメイ」の一年は素早く消えていく。

さらに輪をかけて、今年はアベシンゾーがあれこれしでかしてくれたので、そのカウンター情報を発信するのにも忙しかった。

アベシンゾーという用語は、第97代内閣総理大臣の安倍晋三を支える日本人の《集合的無意識》という意味で使うようにした。まだまだ良く分からない部分の方が多いが。

アベシンゾーの気持ちを慮るために、今年もたくさんの本を読んだ。そして多くの本を読み残した。

どう考えても今年中に読み切れないが、できるだけ早く読みたい一冊がある。

『忘却のしかた、記憶のしかた』(ジョン・W・ダワー/岩波書店)

「いまだ戦後ではない」と喝破した《東京の師匠》から薦められた本である。

アベシンゾーに対抗するためには、それなりの理論武装が必要だ。

劣化型の反知性主義者たちは歴史を修正したがる。自分たちに都合のいい理屈だけを一部の人々には心地良い情感に包んで訴える。反対意見には耳を貸さない。「見解の相違」と切って捨てる。

しかも、マスメディアはもう彼らの支配下にあるようだ。

急速に「自由と民主主義」(含む日本国憲法)が消えつつある時が今だ。

僕の一年が消え去ろうとどうってことはないが、1945年8月に、父や母や祖父や祖母が獲得したものを消してしまったら、彼らに顔向けできない。

敗戦時に消えたものの代償として獲得したものを失ってはならない。

消えた命、消えた家、消えた父母、消えた子供たち。

そして、そこには「消えた国」もあった。

中国東北部に大日本帝国が構築した傀儡国家である「満州国」。

「満州国」は1932年3月1日に出現して1945年8月15日に消えた。「建国」後、13年五ヶ月。元々、あるべきものではなかったのだから、消えるのは自明の理であったのだろう。

だが、「偽国家」は消えても、その瞬間、満州には生身の日本人が生きていた。多くの家族がいた。会社に勤め、農地を耕していた。たとえその会社が「国策」であり農地が略奪されたものであっても……。

その瞬間、安倍晋三の祖父、岸信介は「満州国」の高級官僚として財を成して内地にいた。

「満州国」をでっち上げた関東軍は自分たちの家族だけを連れて逃走していた。

取り残された家族の中に「白川妙子」がいる。僕の山の神の伯母さんだ。妙子の夫、「白川真之介」は満州映画協会(満映)に勤めていた。「真之介」は甘粕正彦のお気に入りだったという。

妙子さんは「消えた国の消えた街」、新京(現長春)から島根県松江市に引き揚げてくる。その記憶と記録を1990年に小冊子として出版した。

この歴史的事実を元にして、僕は小説を書いた。今年の始めのことである。

小説のタイトルは『消えた街』。

そして2月、平凡社の『こころ』という雑誌の〝第一回晩成文学賞〟に応募した。

長い間待って、今月、受賞作が発表されたvol.22号が届く。

落選だった。佳作にも入らなかった。

『消えた街』というタイトルの左側写真は白川妙子(登場人物名)、右側は野津修(登場人物名)だ。

これらの写真はもちろん応募原稿には入れなかったが。

野津修のモデルは、盟友、原田ボブの父である。

修さんは「建国大学」の学生として「新京」に1年半、住んでいたことがある。1943年建大入学、1944年学徒出陣。

僕が、この小説を書いた動機は妙子さんの冥土の土産にするためだった。明治45年(1912年)生まれの彼女は、来年3月で103歳になる。

盟友の父は2006年に逝去された。享年81歳。

『消えた街』での人物設定は僕の創作である。満州を巡る僕と原田ボブとの縁は、3年前の年末にも「協和から協創へ」という文脈レポートで書いたことがある。

ずっと書きたかった「満州国」のことを書き始める後押しをしてくれたのが〝第一回晩成文学賞〟だった。

「応募時に、満60歳以上の方に限ります」

「〝本〟〝未来〟〝まち〟のうち一つをモチーフにした小説を募集」

「400字×100枚以内」

「締切:2014年2月28日」

「選考委員:村田喜代子、半藤一利ほか」

「発表:2014年12月刊行『こころ』vol.22誌上」

僕は、この賞に飛びついた。「締切は執筆の父」なので。2カ月で書き上げて応募した。

その後、8月に最終候補作発表がある。

応募98篇、うち15作が一次選考を通過。7作が最終候補作となる。『消えた街』が入っていた。

正直に言うと、僕の中で助平心がむくむくと湧き上がった。が、その後は音沙汰なし。

佳作は三篇。

『風の賦人』(大山舞子/80歳)。『黒犬先生伝』(三島麻緒/65歳)。『あなたは何故、』(大森レイ/81歳)。おめでとうございます!

『消えた街』にも半藤一利さんが講評を書いてくれた。

「消えた町(ママ)」は構成に厚みがなく、やや〝あらすじ〟めいた作品になった。読後に感動が湧いてこないのはそのせいであろう。辛口である。でも、そのとおりなのだろう。なぜなら執筆動機に「他人史」を書きたいという小説としては不純なものが含まれていたのだから。

《東京の師匠》からも『消えた街』とニワカ小説家への鋭いご指摘がきた。

小説家は「鳥瞰目線」を持たねばならない。登場人物に対して「酒に酔ったような同調」をしてはならない。生物学者が生態観察をするように登場人物を見つめ分析し、それを再構築して描かなければならない。親戚や盟友の父への「ベタな愛情」は、小説表現には無用なものだった。『消えた街』の一般読者(今のところ10人程度)に「感動が湧かない」のはそのせいであろう。

ともあれ、昭和史の大家、半藤一利さんが『消えた街』を読み、講評してくれた。その事実はニワカ小説家にとって大きな励みとなる。「消える時」を内在させたニワカが、来年どのような小説を書くのか、あるいは書かないのかは誰にも分からない。何しろ本人に分かっていないのだから、他人に分かるわけがない。

しかしながら、書くことへの志は消えていない。僕にはまだ書きたいことがある。

『消えた街』は賞に落選したことによって、本来の目的を果たすことができるようになった。

『消えた街』は本になる。米子の今井出版でオンデマンド印刷をして本にする。

限定20部。お世話になった関係者への御礼本だ。

一世紀以上を生きた「白川妙子」さんにお迎えがきた日には、その棺に納めてあげよう。

盟友の父の墓前にも、きっと届けられることだろう。

来年はもう少し深く降りて、また戻ってこよう。

僕の2014年は小説の執筆から始まった。その後も孤独な作業が多かった気がする。

夏の終わりには、文脈研究所のレポートを定本化した。アホみたいに長い800枚の原稿をまとめていく作業は自分のありかたを見つめ直す契機となった。そこで「鳥瞰目線」を少しでも獲得できていればいいのだが。

孤独に書いて、孤独に釣って、孤独に草を刈る。そんな一年……。

上山棚田団と協創LLPにも、多くの関わりは持たなかった。それでも心の底では彼らとの連帯を求めていた。それは確かなことだ。

消えゆく年を愛おしむだけでは何も始まらない。

「終わったのなら始めればいい」のである。

消えていくべきものには消えてもらい、ありつづけるべきものの後押しをすること。

来年は、きっと厳しい年になる。消えたはずのものが蘇ってくる。

肥料をやりすぎた野菜に虫たちがすり寄ってくるように不気味なものが蠢いている。

「戦争のできる銭ゲバ帝国」は消えたはずだったのに。

来年も僕は書き続けていこう。田んぼに這いつくばってコナギを取り続けるように。

言葉の力を信じて。「言霊の幸ふ国」に貢献できるように。

晩生(おくて)の書き手は「書くためのナイフ」を日毎夜毎に研いでいくしかない。

でもね、山の神には叱られるのですよ。

「書くのはいいけど、あんたは自分を追い詰めすぎて見てられない」と。

晩成文学賞の締切間近の僕を観察した結果の言葉なのだ。

はい、おっしゃるとおりです。ときどきはドアを開けて書くようにします。

そして来年の3月には、「白川妙子」さんの103歳の誕生日にご一緒させていただきます。

今月の文脈レポートもいつものようにドアを閉めて書いていたら、こんな笑顔が扉を開いてくれた。妙子さんから101年の時を隔てて生まれてきた笑顔だ。

僕と繋がっている皆さん!

今年も長い文脈レポートを読んでくれてありがとうございました。誰かがどこかで読んでくれているに違いない、という思いが僕の支えです。お世話になりました。良いお年を!

来年の大晦日こそは「そんな時代もあったねと」笑って話せる年になりますように。

昨年末にも同じメッセージを書いたのですが、来年こそは!

Never Never Never Give Up !

PS:小説『消えた街』に興味がある方は僕にフェイスブックメッセージをください。PDFファイルでお届けします。ご笑読ください。また『コンテキスターの日々』(定本・田中文脈研究所)もPDFでお届け可能です。ただし、こっちは長いですよ(笑w)。