考えてみれば、田中文脈研究所でまこものことをまともに書いたことがなかった。「#StayFarm2021」でうちの畑まこもさんについて言及したのみ。

まこものことは二冊の拙著で書き終えている。

『出雲國まこも風土記』

(発行:里山笑学校/発売:今井出版/2016年10月1日)

https://store.voyager.co.jp/publication/9784862398550

『新・出雲國まこも風土記~人とまこものケミストリー』

(発行:里山暮らし研究所/発売:今井出版/2020年3月13日)

https://store.voyager.co.jp/publication/9784866892092

ありがたいことに、この二冊は現在、四千七百冊、売れている。電子出版もした。筆者としては新まこも本の「電子版のための覚書」を読んでほしい。

本稿は2024年10月9日から12日、3泊4日の奄美大島ロードの記録である。「第12回全国マコモサミットin奄美・琉球」のことも書く。なぜ今頃といわれたら、機が熟したからとしか答えようがない。

資料の締めには拙著が引用された。主催の大江強さん、ありがっさまりょーた!

(『出雲國まこも風土記』22頁)

この言葉を書いたのは2016年。それから確実に地球環境は悪化している。なので、まこもに関与しようとする民草が増えているのは事実のようだ。

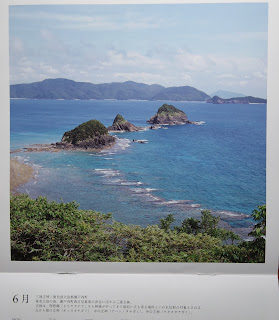

デスクの上には「巨石カレンダー」を掲げてある。その六月は「三連立神/鹿児島県大島郡瀬戸内町」であった。奄美大島から加計呂麻島をのぞむ海岸で〈まれびと〉を待つ立神さんが、早く書けと言っている。つまり機は完熟している。

「巨石ハンター」須田郡司さんとそのパートナー、琉球薬草探求会の須田ひとみさんとはもちろん奄美大島で会った。

機はシンクロニシティによっても熟してくる。6月1日には出雲井社(いずもいのやしろ)でアマミ舞の創始者、花柳鶴寿賀先生と遭遇した。しかも新まこも本の表紙イラストを描いてくれた前田みのりさんも、その場にいらっしゃった。必然の偶然であり、偶然の必然だった。やっぱりまこもは縁脈をつないでいく。鶴先生が「まこもいのち」と言われたので、その言葉をサインして、拙著を献本する。

奄美ロードの話に戻ろう。旅に出るときは現地のことが書かれた本を持っていくのが原則。いつものこと。

『奄美の奇跡~「祖国復帰」若者たちの無血革命』

(永田浩三/WAVE出版/2015年7月25日)

敬愛するジャーナリストであり、アンガージュマンを続ける永田浩三さんが2015年に著した本である。敗戦後、奄美諸島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島は米軍による軍政が敷かれた。鹿児島県に復帰できたのは1953年。沖縄が返還されたのは1972年だった。

「奄美大島は、大島紬と黒糖焼酎。作家の島尾敏雄と日本画家の田中一村で知られる」

ロード中に読み進めた本の〈はじめに〉で永田さんは書いている。

大島紬は繊細で手間をかけたアートである。

|

| 2025年6月24日大島紬美術館(池田市)にて |

黒糖焼酎は気持ちよく酔える美酒であり身体にも優しい。

島尾敏雄とミホは旅のあとで読み続けている。映画『死の棘』も見た。木内みどりさんが〈あいつ〉を演じていたのか。

田中一村は美しい森に建てられた美術館にいた。

さらにズームバックしてみると、日本列島は「ヤポネシア」だといえる。島尾敏雄さんが提唱したコンセプトである。

日本列島を中国大陸の南ではなく、北太平洋に浮かぶ島々だと考えてみること。太平洋の真ん中あたりを地図の中心として見たら、ミクロネシア、インドネシア、メラネシア、ポリネシアと同じように、日本列島はヤポネシアといった方が、様々な歴史的桎梏から逃れて、東北と琉球弧を疎外しない「日本国」が見えてくるのかもしれない。

「ヤポネシア」という言葉には、魅力的な響きがある。

ちなみに僕は「日本国」とか「日本国民」という言葉が好きではない。司馬遼太郎が好んだ「この国」も多用はしたくない。「日本列島」「列島民」という言葉の方がしっくりとくる。近頃は「日本人ファースト」とかいう極右政党が人気を集める。いやな感じだ。やつらは「大日本帝国」の復活を夢見ているのかもしれない。

おっと、半農半リベラル過敏派として政治的文脈を語るのは本稿の主旨ではない。

10月9日、奄美空港に降りた僕はレンタカーを借りて、田中一村美術館から「ばしゃ山」の鶏飯を経て龍郷町の今井大権現を目指した。

ところが、道がよく分からない。山の上にあるという。だが、車で登れるのか。地元のおばさんに聞いてみる。「おまつりのために歩いて登れる道の草刈りをした」そうだ。ならば直登する。奄美の海から空に大地を踏みしめて登る。ソテツよ、見てくれ。登るぜ。

ところが、きつい。あっ、水を持ってくるのを忘れた。結果、今井大権現は鳥居に祈りを捧げたのみ。本殿まで登る体力的時間的余裕はなかった。祈りは今井書店関係者の病回復を願う。願いはほんの少しだけ叶った。

楠田書店の楠田哲久さんと話す。哲久さんは鹿児島県書店商業組合の理事長でもある。ヤマトである鹿児島県の本屋さん代表は奄美大島にいらっしゃった。

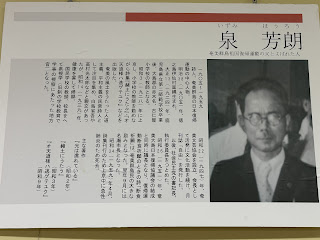

本も縁脈をつなぐ。まこもと同じように。持参した『奄美の奇跡』のことを話したら「僕の親父のことも書いてあるんです」と哲久さんが言う。

(奄美大島日本復帰協議会議長:引用者註)泉を支えたひとりに、楠田豊春がいる。今年92歳。文学青年だった楠田は、名瀬市役所に勤めていたとき、当時視学(旧制の地方教育行政官:引用者註)だった泉の門をたたき、弟子となった。泉が市長選に立候補したとき、楠田は迷わず退職し応援に奔走した。その後、楠田は奄美を代表する書店主になっていく。

(『奄美の奇跡』260頁)

父の志を継いだ楠田哲久さんと僕は話しこむ。今井書店のことを書いていると言うと彼は目の前の平台に置いてある奄美の写真集を取り上げた。

「米子の今井印刷は名古屋の出版社の印刷製本を引き受けることもあるのですよ」

知らなかった。今井印刷の本つくりの丁寧さは僕もよく知っていたが。

そして、まこもの話。奄美大島ではまこもは説明抜きで分かってくれる。島根県で半農半Xがすぐに通じるように。もちろん、楠田さんに新まこも本を献本する。

さらに、田中一村である。一村本を2冊買った。1冊は近くの郵便局から鳥取県境港市にレターパックで郵送する。お見舞い本として。太平洋の南島から日本海のボーダーの町へ。翌日には届いたそうだ。取次を通さない本の流通は早い。

そうこうするうちに、サミット開始時刻が迫ってきた。奄美市市民交流センターへ。見知ったまこも仲間が多い会場で、僕は「出雲國まこもの会」を誇示する。

「第12回全国マコモサミットin奄美・琉球」は「まことにまこも的な」サミットであった。

まこもの三つの顔をバランスよく展開していた。

筆者はまこも、マコモ、真菰という三つの顔を紹介してきた。全体をまこもさんという存在としてとらえる場合、作物としてのマコモは身体、民草に寄りそうまこもは心、聖なる草としての真菰はスピリチュアルと規定することはできないだろうか。身体と心と魂が統合されたものとしてまこもを観ていくと、まだまだ文脈が隠されているような気がしてならない。

『新・出雲國まこも風土記』〈電子版のための覚書〉

全国マコモサミットは、この三つのバランスを取る必要がある。さらにいうならば、エビデンスとナラティブが統合できないだろうか、と僕はいつも考えている。

経験的事実と生命科学の統合がまこもの浄化力を支えています。わたしたちが住む世界はエビデンス(科学的根拠)だけでは理解しきれません。語り継がれたナラティブ(物語)の助けを借りたいときもあります。

『新・出雲國まこも風土記』47頁

奄美サミットのオープニングで披露された島唄というのはナラティブそのものだろう。

全国のマコモとマコモタケ栽培者が結集して、まこもの全体像に関する知識の共有と具体的な取り組み事例を情報交換するのがサミットの目的です。二年に一度の開催地は、主に栽培実績により決定されています。

『新・出雲國まこも風土記』(22頁)

端的にいえば、サミットの目的はマコモ栽培者に情報交換の場を提供することにある。その情報の選び方が難しい。

奄美・琉球サミットを「まことにまこも的な」と言ったのは、うまく情報バランスが取れていたからだ。

もちろん「アマミ舞」も舞台に上がった。マコモ舞でもあった。マコモを持った女性たちが舞台を踏みしめる。浄める。

マコモの英文表記はManchurian wild riceである。マンチュリアンは満州。起源は中国東北部にあった。日本列島には中国大陸、朝鮮半島経由で伝播してきたのだろう。

琉球弧のマコモは「台湾ダーナ」と呼ばれる台湾マコモタケができる栽培種が南から持ち込まれたという。では台湾のマコモはどこから来たのか。満州からどんなルートでやってきたのか。どなたか研究してください。

ひとみさんによると沖縄本島でのマコモタケ栽培の最盛期は50年ほど前。黒穂菌が泥であるというデマもあって栽培者は減ったそうだ。

続くのは台湾でのマコモタケ栽培に詳しい西嶋政和さん。農文協の『マコモタケ』は栽培に特化して書かれた名著である。西嶋さんの話を傾聴するのは二度目。2016年の越前サミット以来だった。

西嶋さんは台湾取材中に野生の猿を避けるためにオートバイで転倒した。少し人生観が変わったそうだ。

基調講演の二人目は町田宗鳳さん。「人は草であった」という古事記の記述には僕も惹かれている。「あ~り~が~とおお」の結語に拍手した。

パネルディスカッションでは「第13回全国まこもサミットin千葉」(2026年11月頃予定)のチームリーダー、まこものまこちゃん(植野睦)も登場する。サミットは南島からヤポネシアの真ん中あたりに移っていくのだ。

拍手しかない。僕は〈あわの唄〉も『ホツマツタヱ』も〈カタカムナ〉も詳しく学習したことはない。それでも、微笑む鶴先生と大きな鶴のようなマコモタケを持って立つ大江さんを見たら、この人たちは本物である、ということは分かる。

真菰にはスピリチュアリティがついてくる。そこは難しい領域である。様々な人がそれぞれの見解を持っているだろう。ただ、僕は真菰を聖なる草として語る前に、一度は泥田に入ってほしいと思う。天上を見るだけではなく大地に密着してから真菰の声を聞いてほしい。

まこもをスピリチュアルに崇めたてまつるだけの存在から、民草のそばに、いつもあたりまえのようにいる善き存在にしていきたい……。

『新・出雲國まこも風土記』44頁

さあ、交流会だ。黒糖焼酎もマコモタケの天麩羅もある。あちこちで「はじめまして」と「ひさしぶり」が飛び交うのがサミットの醍醐味である。大江さん、ここでも「ありがっさまりょーた!」と奄美言葉を発したいが、すでに酔って忘れている。

僕のテンションはもちろん上がる。なにしろ関係性をも浄化するのが、まこもなのだから。

そして不思議な縁脈もつながった。宴の終盤、「第一回全国まこもサミットは潮来で開催されましたね」と物静かに近づいてきた女性がいた。「はい、1998年のことです」と僕は応じることができたのかどうか……。

彼女は美しいまこも織りとまこも草履を持参していた。潮来のおばあちゃんのアートだった。お手紙を見せてくれる。まさに民俗植物としてのまこも。民草に寄りそうまこも。

まこもは縁を綾なす草、縁草(えにしぐさ)である。

10月11日、僕にはまだミッションがある。本の縁も奄美の緑の中でつないでいかねば。目指すは鹿児島県立奄美図書館。新まこも本を寄贈したい。

そして、一時期、ここの図書館長をしていた島尾敏雄記念室。島尾ミホとの奄美暮らしを想像してみる。

さて、先を急ごう。大江さんのまこも田を見なくては。大島の北東部。うろうろしながら見つけた。マコモタケにはまだ早い。桜前線は北上する、まこも前線は南下中。

一目でよく手間がかかった田んぼだと分かる。まこもさんが嬉しそうだ。

加計呂麻島へ渡る港の古仁屋は素通りしてさらに南へ。ホノホシ海岸。おお、大島の南端ではないか。

ここまで来たかったのは『奄美の奇跡』に書かれていた大杉栄の石碑があった岩を見たかったから。永田浩三さんの取材ルートをたどってみたかった。

奄美復帰運動の源流はSO(大杉栄)の一周忌に建てられた追悼碑にあるという。

1924年9月16日にホノホシ海岸にそびえ立つ岩に建てられた。写真の左側の岩。立神といっても差し支えはないだろう。

とはいえ、遠かった。トンボ帰りというやつ。ホノホシ海岸滞在は15分程度だった。急いで引き返す。島のレンタカー屋さんは午後5時には店が閉まる。しまった、明日まで借りておけばよかった。

帰路、マングローブの森はロングショットだけを撮影した。また居酒屋「優歩」に行く。旅先のひとり酒は嫌いじゃない。

夏越の祓の前に、ようやく書けた。昨年の大晦日に「奄美を書く」と言ってから半年が経過した。書けたのは真菰神事の日に出雲で鶴先生と会えたから。そして、その場に、なぜか、まこものまこちゃんもいたから。

ちなみに、2025年6月1日に鶴先生に差し上げた新まこも本には「2025.5.1」とサインしてしまった。鶴先生が「まこもいのち」と言われたので舞い上がった。苦しい言い訳をするならば、これは旧暦なのです。だって、沖縄の新聞には旧暦表示があるのです。ヤポネシアの琉球弧は、いまだに旧暦のリズムで動いていることもあるのですから。

といいつつも、あほな僕を笑ってください、目撃されたアマミ舞のみなさん。

※参考書籍

『奄美の奇跡~「祖国復帰」若者たちの無血革命』

永田浩三/WAVE出版/2015年7月25日

『死の棘』島尾敏雄/新潮文庫/1981年1月25日

『出発は遂に訪れず』島尾敏雄/新潮文庫/1973年9月30日

『新編・琉球弧の視点から』島尾敏雄/朝日文庫/1992年7月15日

『狂うひと~「死の棘」の妻・島尾ミホ』梯久美子/新潮社/2016年10月31日

『もっと知りたい田中一村~生涯と作品改訂版』

大矢鞆音/東京美術/2024年8月31日

『山の霊力・改訂新版』町田宗鳳/山と渓谷社/2018年4月30日

※参考映画

『死の棘』小栗康平監督/1990年4月28日公開

『海辺の生と死』越川道夫監督/2017年7月29日公開

『男はつらいよ~寅次郎紅の花』山田洋次監督/1995年12月23日公開