核兵器禁止条約発効記念事業 第25回平和美術展

「四國五郎・平和へのメッセージ~シベリアからヒロシマへ」

(はつかいち美術ギャラリー)

当美術展の記念講演は10月9日に開催された。

「反戦詩画人 四國五郎が伝えたかったこと」(四國光)

息子が父を語ることを何度も聞き、読んできた。四國光と僕は同じ広告会社で働いていた。彼は定年退職をして、本格的に四國五郎のことを語り始める。いつのまにか僕は四國光の〈追っかけ〉になっていた。

2017年7月8日、広島。『ヒロシマを伝える』の著者、永田浩三氏講演会。

「祈るだけでは平和はこない」。

光を通して五郎を追っかけているうちに、僕のなかにインプットされた言葉だ。では平和をたぐり寄せるため、四國五郎は祈る以外に、どのような手段を選んだのか。

四國五郎はメディアとしての詩画を選んだ。「誰でも分かり」しかも「最も伝わる表現」としての「画と言葉の融合」。伝えたいことは「反戦・反核・平和」。シンプルで明確で不変で普遍である。

芸術としてのテーマを求めたわけでない。そうせざるを得ない「生き方」が1924年から2014年まで存在した。

今回の美術展ポスターのメインヴィジュアルは「初年兵」。この画は1970年に四國五郎が人生で初めて上梓した本『四國五郎詩画集 母子像』にも登場する。

おい戦友

腹でも痛いか

腹は痛うないが

さえんのう

山の色が違うけんのう

ここは

内地じゃないけんのう

言葉が融合している。初年兵はヒロシマの初年兵だった。

広島県廿日市市の「はつかいち美術ギャラリー」は1997年以来、毎年夏に平和美術展を開催しているそうだ。コロナ禍で一年延期された四國五郎展には多くの人々が訪れている。

10月9日、四國光の講演を傾聴するために全国から仲間たちが集まった。

僕は光とアイコンタクトして最前列でカメラを構える。

しゃべり始める。本人は「普段とちがう早口でした」と言うが、そんなことは気にならない。会場全体が傾聴する。丁寧につくられたパワポに魅せられる。

1時間30分の予定が2時間10分になった。そんなことは気にならない。

四國光は未来まで語ったのだから。過去を学び、現在を観察し、未来に受け継ぐ。受け継ぐためには時間がかかる。

2021年10月現在、日本国は「いまだ戦後ではない」。広島出身の第100代首相は原爆ドームを単なる壁紙にしようとしているのかもしれない。「核兵器のない世界に向け全力をつくす」というお題目を唱えているだけだ。「敵基地を攻撃したい」とも言っている。

息子は父の思い出を話す。

「そんな小さな事で怒るな。世の中には本当に悪い奴というのがいて、それは戦争を起こす奴だ。そういう奴に対して、本気で怒れ」

私が小学生の頃、外で喧嘩して家で癇癪を起こした時など、いつもは穏やかでとても優しい父が、真剣な顔で、まるで成人を諭すように私によくこう言った。この言葉は、繰り返し繰り返し、何度も聞かされた。

子供の頃の私は、残念ながらその意味を全く理解していなかった。第一、小さな子供相手に言うセリフではないだろう。何で今そんな話をするんだ、そんな違和感しか感じていなかったように思う。

「優しい視線・静かな怒り」四國光『詩人会議2015年8月号』所収

小学生だった息子は、65歳になった今、本気で静かに怒っている。父が芸術としての画を捨ててまでも伝えたかったことを次の世代に、どのように継承していくかを考え続けている。

五郎は三つの戦争により、アンガージュマンせざるを得なくなった。

①広島で徴兵され輜重兵として「満洲」で肉攻(肉迫攻撃)寸前まで強いられたこと。

②シベリアに抑留され、大日本帝国陸軍の残滓と闘ったこと。

③広島に生還して弟、直登の被爆死と対峙したこと。

1944年、広島から輜重兵として「満洲」へ。1945年、厳寒、飢餓、強制労働のシベリアへ。1948年、舞鶴に帰還。生き延びるための手段だった豆日記を軍靴の底に隠し持っていた。

四國五郎にとっての「生きる意味」は「画と言葉を書くこと」だった。書いたことを伝えることだった。祈るだけではだめだ、なんとしても生き抜いて戦争を伝えてやる。

命がけで持ち帰った豆日記は『わが青春の記録』(三人社/2017年)として結実した。四國五郎の個人史は貴重な一次資料として世界に伝わっていく。

世界は四國五郎を継承している。日本列島はどうだ?

「マサチューセッツ工科大学」のWEBサイトでは、四國五郎の画がいつでも観られる。

Groud Zero1945“A Schoolboy's Story

"

http://visualizingcultures.mit.edu/groundzero1945_2/gz2_visnav01.html

「これは、たとえていえば、東大のサイトに南京大虐殺の情報が掲載されたようなものです」四國光が言った。

「オーバリン大学」では歴史・平和教材としての四國五郎が登場した。

Popular Protest

in Postwar Japan:The Antiwar Art of Shikoku Goro

「戦後日本の民衆の抵抗:四國五郎の反戦芸術」

https://scalar.oberlincollegelibrary.org/shikoku/index

(広島における)戦後日本の民衆の抵抗には「組織的」と「ゲリラ的」なものがあった。

前者が「われらの詩の会」、後者が「辻詩」。GHQによる厳しい言論統制下でもヒロシマの若者は沈黙しなかった。1945年から1955年は〈空白の10年〉などではなかった。

〈抵抗の10年〉における四國五郎たちの「市民的不服従」は表現として継承されている。

「われらが詩の会」に関しては演劇として。

『河』(作・土屋清)。市民の市民による市民のための演劇は2017年に広島、2018年に京都で再演された。峠三吉と四國五郎の「青春の絆」。青臭い言葉を使わないと四國光の涙につられてしまいそうな、そんな京都公演を僕は彼の隣で観た。

四國のいつもの口ぐせがあった。

「今ここにあることを残すことが大事なんだ。わかっている人間がやらなきゃならない。そういうことを次の世代に引き渡していくことが大事なんだ」

この言葉はシベリアに抑留されている頃から口にしていた、と五郎の親友が語ったそうだ。

そろそろ、「一番大事なこと」を伝えよう。父が伝えたかったことの核心を息子が語る。

「表現物」を通じて戦争を知り、戦争に対する「嫌悪感」「拒否感」を自分の中に、そして次世代の中に育てる事。

その蓄積こそが、戦争に対する本当の「抑止力」。

表現物から、戦争を学ぶことにより実際の戦争に近づかない。

「次世代」なのである。四國光が四國五郎について語りたかったのは過去のことだけではない。過去は歴史として集積されていく。そして、歴史のミッションは未来を導く光を提示することにある。

現在の日本列島は、同調圧力、沈黙、政治的無関心の暴風雨が吹き荒れている。気候危機もパンデミックも怖い。だが、市民が声を失うことはもっと怖い。

「市民的不服従」(Civil Disobedience)は市民の不断の努力によってしか継承されていかない。声は公の場に届いてこそ光となる。

「生と死の問題を避け、あるいは棚上げして、まったく無関係なところで成立する文学や芸術などない」

「(戦争でシベリアで原爆で)死んだ人びとに代わって絵を描こう。戦争反対・核兵器廃絶を。芸術になろうが、なるまいが……」

息子が父の遺言のような言葉を紹介した。

息子は父のことを「炭鉱のカナリア」だという。きな臭いものを感じたとき、誰よりも早く鋭く、警鐘を鳴らす存在であった。

講演の最後は、また新しく発見されたものについて。

「戦争詩」。

大学ノートの草稿と手書きの清書原稿。なぜか公表されていなかった。シベリアに行くまでの戦争体験を詩だけでドキュメンタリーのように構成したもの。

「これはいつかカタチにして公表しなければならない」。

四國光はまた自分にプレッシャーをかけた。

なぜなら、もうすぐ戦争体験者がいなくなるから。そして、今や戦争はファンタジーになっているから。ゲームの影響もあって、戦争のリアリティはどんどん失われている。

それはすごく危険なこと。四國光も「炭鉱のカナリア」になった。

講演中、ときどき短い間があった。何かを追憶している。

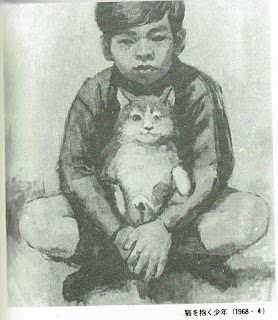

父は「むすこ」も画と言葉にしていた。

じっとモノを考えたり

本を読んだりの

構造にはなっていなくて

犬のようにボールを追ったり蹴ったり

猫よりも速く跳ねて

猫をとらまえるので

猫も犬も首を縮めて

恭順の意を表すが

同じような仲間を糾合して

駆けまわりだすと

犬猫とつれだって

おれも一応ひきさがる羽目とはなる

ベトナム問題と

沖縄問題との関連について

意見をぶっつけあえる日が

はたしてやって来るか

なんともたよりないが

「まかしとけ!」

いまもおれをちいさくしたようなのが

猫と一緒にころげまわっている

『四國五郎詩画集 母子像』87頁

父と息子の意見がぶつかったのか、そうではなかったのかは分からない。

ただ、はっきり言えること。

息子は父と同じ方向を向いている。父の遺志を「まかしとけ!」と継承し、父と父を敬愛した女優が、今そこにいるように語った。